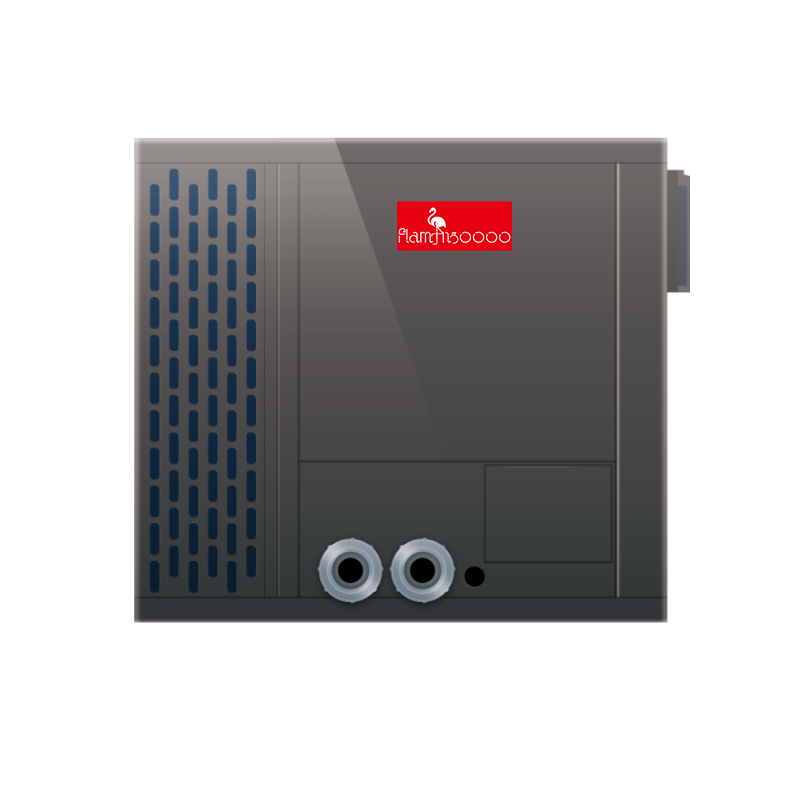

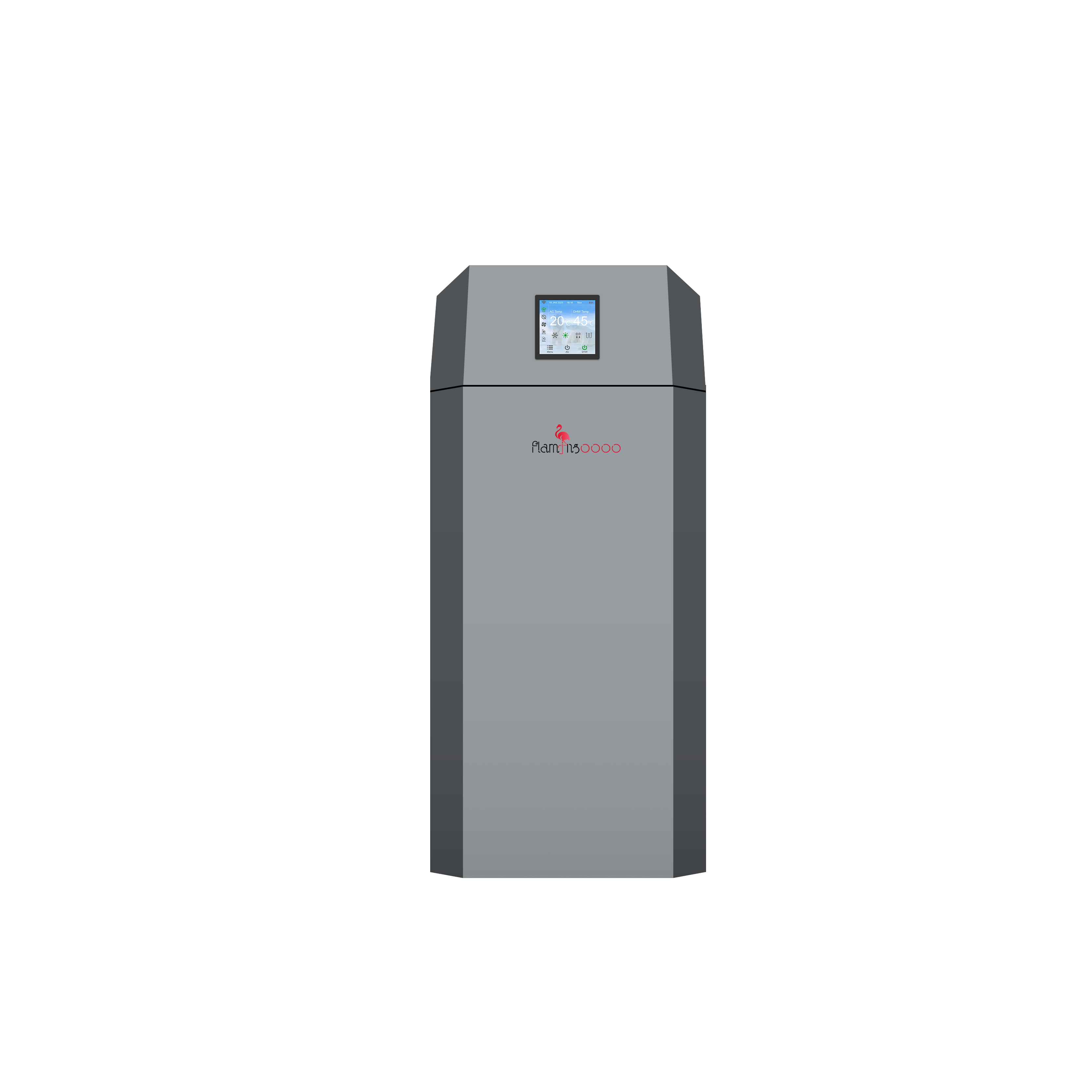

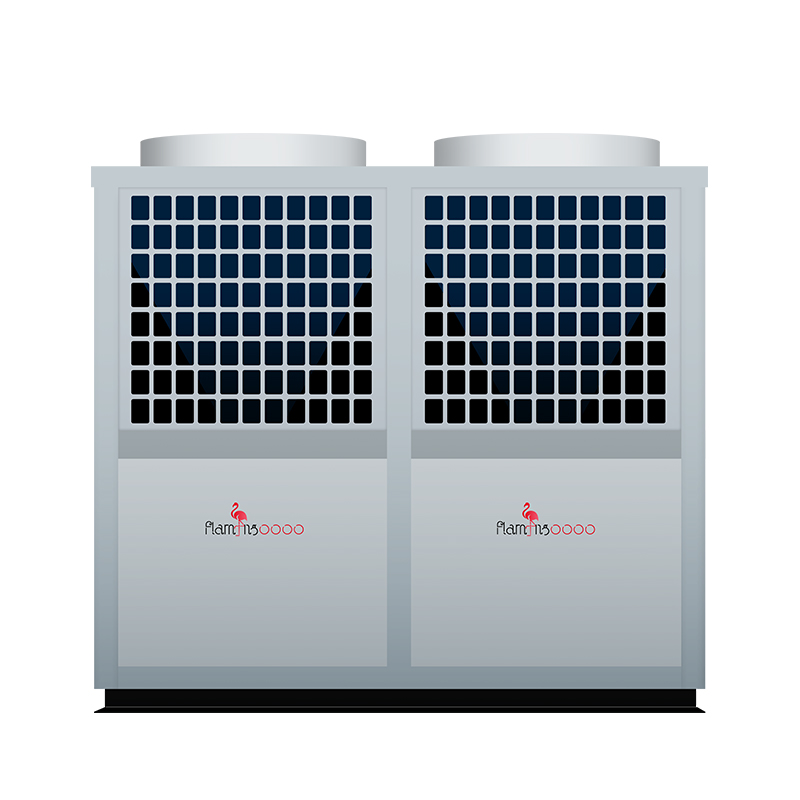

schéma de conception d'un système de chauffage par pompe à chaleur domestique

I. Solution de chauffage au sol électrique pour hall d'entrée/salon

Le hall d'entrée est le passage obligé pour entrer dans la maison, et c'est là que le sentiment d'être chez soi doit commencer. Le salon est un espace important pour les activités familiales, les loisirs et la réception d'invités. Un salon confortable contribue à notre bien-être.

II. Système de chauffage cuisine/salle à manger

Des moments de confort dans la cuisine, savourer un petit-déjeuner en famille les matins d'hiver, de quoi embellir la vie.

III. Système de chauffage de la chambre

Un bonheur chaleureux, qui vous fait tomber amoureux de la sensation des fleurs d'hiver qui s'épanouissent, rendant la vie plus chaleureuse, confortable et heureuse.

IV. Système de chauffage de la chambre des enfants

Permettez aux enfants de dire adieu aux couches de vêtements d'hiver encombrants pendant la saison froide, pour qu'ils profitent librement et joyeusement d'une enfance épanouie et grandissent en bonne santé.

V. Étudier le système de chauffage

Profitez d'un espace de lecture paisible dans une maison moderne, d'une vallée isolée propice à l'épanouissement personnel et à l'apprentissage de la discipline, tout en apprenant aux enfants à lire et à apprendre. Satisfaites leur curiosité et leur soif de connaissances.

VI. Système de chauffage de la salle de bain/des toilettes

Choisi par les hôtels cinq étoiles du monde entier, ce système offre une sensation de contact direct des pieds avec le sol pendant le bain, sèche rapidement après la douche pour une meilleure hygiène et prévient la prolifération bactérienne et les mauvaises odeurs. Une solution de chauffage idéale pour la salle de bain.

Quels facteurs faut-il prendre en compte lors de la conception d'un système de chauffage au sol ?

I. Calcul de la dissipation de chaleur

1. Charge thermique : Pour les pièces adjacentes verticalement, à l'exception du dernier étage, la charge thermique réelle requise par chaque pièce doit être déterminée en soustrayant la chaleur provenant de l'étage supérieur de la charge de chauffage de la pièce. Ceci s'applique au chauffage centralisé (voir les spécifications techniques pour le refroidissement et le chauffage par rayonnement).

Lorsque la température moyenne de l'eau courante est de 45 °C, la chaleur se dissipe à la fois par le sol et par le bas. En général, la charge thermique d'un logement isolé est de 70 à 90 watts par mètre carré, tandis que celle d'un logement non isolé est de 100 à 110 watts par mètre carré.

La charge thermique par unité de surface varie en fonction des performances d'isolation des bâtiments dans différentes régions (par exemple, à Chengdu, où l'isolation des logements est médiocre et l'humidité hivernale relativement élevée, la charge thermique par unité de surface doit être conçue pour être de 110 à 130 watts par mètre carré).

2. Temps de chauffage : Pour calculer la charge thermique par unité de surface, que ce soit pour un système de chauffage centralisé ou individuel, il est nécessaire de tenir compte de facteurs tels que le chauffage intermittent et les échanges thermiques entre pièces lorsque les pièces adjacentes ne sont pas chauffées. Des coefficients de correction appropriés doivent être appliqués afin de déterminer la valeur réelle de la charge thermique pour chaque pièce.

3. Obstructions au sol : La conception d’un chauffage au sol doit tenir compte de la surface au sol. Par exemple, des meubles sur mesure, des canapés sans pieds, des lits sans pieds, des tatamis, etc., peuvent obstruer le sol. L’impact de ces meubles sur la dissipation de la chaleur doit être pris en compte, car la chaleur s’échappe même lorsqu’ils la bloquent. Les obstructions au sol réduisent la surface efficace de dissipation de la chaleur.

Cela augmente donc la charge thermique par unité de surface de la pièce. L'impact varie selon le type de mobilier, et le chauffage au sol affecte également les matériaux ; les meubles en bois massif se déforment facilement sous l'effet de la chaleur.

II. Conception du circuit de tuyauterie du chauffage au sol

1. Division du circuit de chauffage au sol : Chaque circuit de chauffage au sol doit être divisé de manière rationnelle, afin de permettre un contrôle indépendant de chaque pièce et d’éviter les intersections avec d’autres tuyaux. Si la pièce est grande, deux circuits ou plus peuvent être utilisés pour l’alimenter. Les pièces adjacentes ne doivent pas partager le même circuit. 2. **Remarques importantes :** Les tuyaux de chauffage au sol doivent être posés sans joints.

En cas de dommage sur une canalisation, le circuit entier peut être refait. Si la réfection est impossible, un raccordement fiable doit être mis en place et un test de pression doit être effectué. Le chauffage ne peut être remis en marche qu'après vérification de l'absence de fuites.

2. **Nombre de circuits de collecteurs :** Les circuits de chauffage au sol connectés par le même collecteur doivent avoir des longueurs de tuyaux constantes afin d'éviter les différences de résistance du système, le chauffage/refroidissement inégal et le gaspillage de matériaux.

3. **Conception des joints de dilatation et des bandes d'isolation murale :** Lorsque la surface chauffée par le sol dépasse 30 m² ou que la longueur des côtés dépasse 6 m, des joints de dilatation doivent être installés sur une longueur minimale de 6 m. La largeur du joint de dilatation ne doit pas être inférieure à 8 mm afin de compenser la dilatation thermique due au système de chauffage par le sol.

Des bandes d'isolation latérales (isolants muraux) doivent être installées aux jonctions avec les murs intérieurs et extérieurs, les seuils, les poteaux, etc., afin de réduire les pertes de chaleur et d'atténuer les contraintes de dilatation. On peut utiliser des panneaux de mousse de polyéthylène de 20 mm d'épaisseur, sans joint apparent ; un chevauchement de 10 mm est acceptable.

4. Prévention des fissures de remblayage : Après l’installation du système de chauffage au sol, le remblayage au mortier de ciment et le nivellement sont nécessaires. Pour prévenir les fissures, une couche de treillis métallique ou de nylon doit être ajoutée lors du remblayage.

Lors de la conception des paramètres d'un chauffage au sol, la température, le volume d'eau et la différence de pression entre le chauffage au sol et les circuits d'alimentation et de retour d'eau doivent être compatibles. La température de l'eau d'alimentation doit être inférieure à 60 °C, la différence de température entre l'eau d'alimentation et l'eau de retour doit être inférieure à 10 °C et la pression de service du système ne doit pas dépasser 0,8 MPa (pour des températures d'alimentation en eau des radiateurs comprises entre 70 °C et 80 °C).

La différence de température entre l'eau d'alimentation et l'eau de retour doit être inférieure à 20 °C. La vitesse d'écoulement de l'eau en circulation dans le système de chauffage au sol ne doit pas être inférieure à 0,25 m/s afin de réduire les risques de poches d'air.

Les collecteurs sont disponibles en différents diamètres (DN20, DN25 et DN32), avec une vitesse d'écoulement maximale de 0,8 m/s. Chaque collecteur ne doit pas comporter plus de 8 boucles, et chaque boucle doit être équipée d'une vanne d'arrêt indépendante. Sur la conduite d'alimentation en eau, en amont du distributeur, un robinet d'arrêt, un filtre et une vanne de purge doivent être installés dans le sens d'écoulement de l'eau.

Sur le tuyau de retour d'eau après le collecteur, une vanne de vidange doit être installée et une vanne d'équilibrage ou une vanne de régulation d'arrêt doit être ajoutée.