Composition et logique de conception d'un système de chauffage au sol par pompe à chaleur

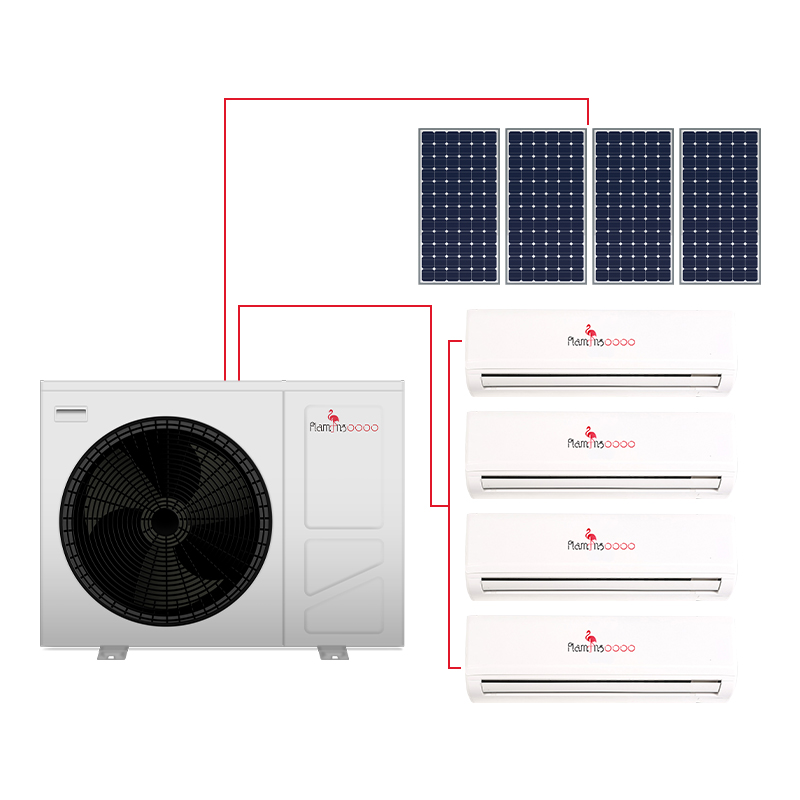

1. Transport de la source de chaleur et du fluide caloporteur

- Compatibilité avec les sources de chaleur :

Il peut être raccordé à un réseau de chauffage central, à des chaudières murales à gaz, à des pompes à chaleur air-eau, et à d'autres systèmes. Lors de la conception, les paramètres du système de chauffage au sol doivent être adaptés à la température de l'eau de la source chaude. (Si la température de l'eau est trop élevée, un dispositif de mélange doit être installé pour éviter la surchauffe du sol et l'entartrage des canalisations.)

- Circulation du fluide caloporteur :

Une pompe de circulation propulse l'eau chaude dans les canalisations et la distribue à chaque circuit de chauffage via des collecteurs afin d'assurer un débit uniforme. Lors de la conception, la résistance le long de la canalisation doit être calculée pour éviter la surchauffe en bout de tuyau et le refroidissement excessif en bout de tuyau.

2. Disposition des serpentins du chauffage au sol

- Méthodes de tuyauterie :

- En forme de U/en spirale : les tuyaux recouvrent uniformément le sol, conviennent aux pièces rectangulaires et assurent un rayonnement thermique uniforme.

- En forme de S/Double parallèle : Convient aux pièces étroites et longues. La puissance calorifique peut être contrôlée en ajustant l’espacement des tuyaux (par exemple, de 15 à 30 cm). Pour les pièces à forte demande de chauffage, comme les chambres, l’espacement peut être réduit à 15 cm.

- Choix du matériau et du diamètre des tuyaux :

Les tuyaux PE-RT et PEX couramment utilisés ont généralement un diamètre de 16 à 20 mm. Le débit doit être calculé en fonction des besoins thermiques de la pièce (par exemple, la longueur d'un circuit unique de tuyau de 16 mm ne doit pas dépasser 80 m, et celle d'un circuit unique de tuyau de 20 mm ne doit pas dépasser 120 m afin d'éviter une résistance excessive).

3. Optimisation du transfert de chaleur dans les structures souterraines

- Construction de bas en haut :

(1). Couche d'isolation (panneau de polystyrène extrudé/panneau de polystyrène) : Réduit les pertes de chaleur vers la dalle de plancher, coefficient d'isolation ≥ 0,03 W/(m·K) ;

(2). Film réfléchissant : Réfléchit la chaleur vers le haut, améliorant ainsi l'efficacité thermique ;

(3). Couche de fixation de la bobine (cardin/grillage métallique) : Fixe les bobines et répartit uniformément la chaleur ;

(4). Couche de remplissage (béton de galets) : Enveloppe les serpentins et sert de milieu de transfert de chaleur principal (conductivité thermique ≥ 1,2 W/(m·K)), d'une épaisseur d'environ 5 à 7 cm ;

(5) Couche de finition : carrelage/revêtement de sol (efficacité du transfert thermique : carrelage ≠ parquet contrecollé ≠ parquet massif). Tenir compte de la résistance thermique de la couche de finition lors de la conception (pour un parquet massif, augmenter la température de l’eau ou réduire l’espacement des tubes).

4. Contrôle de la température et du débit

- Thermostat + électrovanne : installé dans chaque circuit collecteur, il ajuste automatiquement le débit d'eau en fonction de la température intérieure, permettant ainsi un contrôle précis de la température dans chaque pièce (par exemple, 20 °C dans la chambre et 22 °C dans le salon).

- Dispositif de mélange d'eau : Lorsque la température de l'eau de la source de chaleur est trop élevée (par exemple, 70 °C pour le chauffage central), de l'eau froide est mélangée pour réduire la température de l'eau du chauffage au sol à 40-60 °C, empêchant ainsi les températures élevées d'endommager les tuyaux ou de provoquer une déformation du sol.